Трудно не запомнить. С какого-то поднебесного ракурса изображены грозовые облака, еще подсвеченные солнцем. О том, что гроза будет, говорит не только название картины, но и вид затихшей природы, и лодочка, скользящая по водной глади, спешащая к берегу. Пловец, видимо, надеется вернуться домой, пока не пошел дождь.

Картина помнится многим, а автор… Ну что же, расскажем об авторе.

Николай Никанорович Дубовской родился в Новочеркасске. Иной раз место рождения много говорит о происхождении человека. Новочеркасск был столицей Войска Донского. Следовательно, почти наверняка можно сказать: Дубовской – казацкого рода. И точно – его отец был потомственным казаком, войсковым старшиной, что соответствовало армейскому званию подполковника.

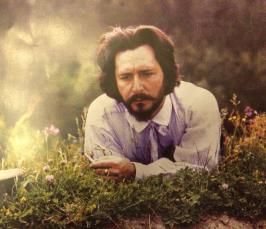

Николай с детства любил рисовать. Поэтому предстоящая воинская карьера, которую готовили ему родители, его не радовала. Но директор военного училища, где обучался кадет Николай Дубовской, посоветовал родителям обратить внимание на способности сына. В результате, Николай Дубовской стал вольнослушателем Академии художеств в Петербурге. В 1878 году он перевелся в мастерскую пейзажной живописи, где до 1881 года учился у профессора пейзажной живописи Михаила Клодта. В 1882 году Н.Дубовской не закончил курса и стал вольным художником.

В 1884 году Дубовской выставил свои картины на 12 Передвижной выставке. Юного художника высоко оценил критик В.В. Стасов. П.М. Третьяков приобрел его картину «Зима» для своей галереи.

Это было хорошее начало. Это было начало вдохновляющее. Дубовской с охотой погружается в жизнь живописца. В 1887 году летом он живёт на даче у И. Е. Репина в окрестностях Петербурга и работает на пленэре. В следующем году художник лето провел в Кисловодске вместе с живописцем Н.А.Ярошенко (картины которого «Всюду жизнь», «Кочегар», «Курсистка» широко известны). Друзья вместе проехали верхом на лошадях по Военно-Грузинской дороге.

В 1890 году Н.Дубовской написал самую известную свою картину «Притихло», о которой уже было сказано. Картина эта была написана по этюдам, которые художник сделал на Белом море. Такой мастер пейзажной живописи, как Исаак Левитан очень хвалил эту картину. По его мнению Дубовской смог передать самую суть стихии, что не всякому удается.

Картина была признана на самом высоком уровне. Император Александр III купил ее для своей галереи русской живописи, которую он собирал в Зимнем дворце. Впоследствии на основе этой галереи был создан Русский музей.

П.М.Третьяков, узнав об этом, огорчился, что отныне такая замечательная картина будет недоступна широкому зрителю. Он срочно заказал Н.Дубовскому копию (а лучше сказать, повторение) этой картины. Н.Дубовской написал повторение большего размера, и Третьяков считал, что в результате «его» картина стала грандиознее. Благодаря этому случаю первый вариант картины «Притихло» оказался в Русском музее, а второй вариант (повторение) – в Третьяковской галерее.

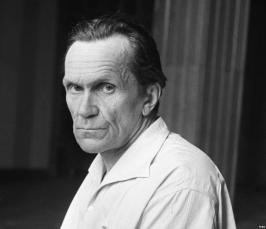

В 1886 году Дубовской стал членом «Товарищества Передвижных художественных выставок», то есть вошел в число передвижников. К тому времени этот своеобразный кооператив художников, существовавший параллельно с официальной Академией художеств и конфликтовавший с ней, существовал уже 16 лет. За это время на смену основателям Товарищества пришло младшее поколение, преданное традициям прежних передвижников, но осваивавшее новые темы и новые изобразительные способы. С 1889 года Дубовской – постоянный член Совета «Товарищества», а с 1899 года – один из руководителей движения. От предыдущих руководителей Товарищества, И.Н.Крамского (1837 - 1887) и Н.А.Ярошенко (1846 — 1898), Н.Н.Дубовской отличался тем, что был человеком деликатным и мягким. Эти черты характера позволяли ему быть примирителем конфликтов, которые возникали между разными поколениями передвижников. На этом посту Дубовской находился до самой своей смерти.

«Руководящая работа», впрочем, не мешала художнику работать много и успешно. Работал он с самозабвением, едва ли не круглосуточно. Отдавался своему творчеству настолько самозабвенно, что, согласно анекдоту, увлекшись этюдом, который делал с натуры, едва не опоздал на собственное венчание в церковь!

Меряться талантами в творчестве, конечно, дело и смешное, и бессмысленное. Но то, что в конце 19-го века Н.Дубовский был по общему мнению вторым русским пейзажистом после И.И.Левитана, дает немалое представление о масштабе его таланта. Оба художника занимали достойное и почти равное место в тогдашнем искусстве. Разве что Дубовской был представителем петербургской пейзажной школы, а Левитан – московской. Но так уж получилось, что критики сравнивали двух выдающихся пейзажистов, более выделяя при этом Левитана. А через некоторое время критики следующего поколения перестали рассматривать творчество Н.Дубовского само по себе, но только сравнивая его пейзажи с пейзажами И.Левитана, причем в живописи Дубовского они находили почему-то много недостатков. Можно сказать, слишком много недостатков. Хотя ведь восприятие – дело субъективное. Как говорится, кому нравится поп, а кому – попова дочка.

Между тем, творчество Н.Дубовского ценили не только в стране, но и за рубежом. С 1894 года он принимал участие в выставках в Мюнхене, Дюссельдорфе, Риме и Париже. Надо сказать, что искусство России было вполне в «струе» общего мирового изобразительного искусства. На художников из России не смотрели, как на диковинку, а видели в них коллег и собратьев по искусству. Картины русских художников приобретали знаменитые зарубежные музеи. Например, сам Н.Дубовской был членом художественного общества «Сецессион» в Мюнхене. Добились передвижники и признания на родине, у вечных конкурентов. Пятеро из них, А.Е.Архипов, Н.Н.Дубовской, Н.А.Касаткин, И.И.Левитан и В.А.Серов, в 1898 году были удостоены звания академиков живописи.

За свою жизнь Дубовской написал около 400 картин и более 1000 этюдов. К слову сказать, писал он и замечательные морские пейзажи.

В конце декабря 1913 года Дубовской предложил собранную им коллекцию работ художников-передвижников, в том числе, 70 своих собственных картин в дар родному городу Новочеркасску. В условии дарителя было сказано, что картины следует разместить в специально построенном городском художественном музее. Но вскоре началась Первая мировая война, потом – революция и Гражданская война. Решение о создании Новочеркасского музея живописи неоднократно принималось, но музей так и не был создан. В настоящее время коллекция картин Дубовского находится на временном хранении в Новочеркасске, в Музее истории донского казачества. При этом выставлена только малая доля собрания. Большая часть картин находится в запасниках.

Творчество Дубовского слабо известно нынешнему поколению. Кроме названных причин этого есть еще одна. Его картины в советское время были разбросаны по 75 провинциальным художественным музеям: в Саратов, во Владивосток, в Ашхабад. Есть картины Н.Дубовского и в картинной галерее в Твери (замечательной, к слову сказать, галерее, которую стоит посмотреть тем, кому посчастливится побывать в этом городе), есть и в Омске.

Но такое сеяние «разумного, доброго, вечного» идет во вред наследию Дубовского. Объездить все музеи никому не под силу. А больших выставок, полностью представляющих творчество этого выдающегося художника-передвижника, не проводилось.

Впрочем сейчас, в век компьютера и Интернета, можно увидеть все картины мастера на экране монитора. Увидеть, и удивиться, и запомнить для себя это имя, Николай Никанорович Дубовской.